(Se gostarem do conteúdo, por favor partilhem e subscrevam)

Um artigo do início de agosto no Financial Times dava conta das diferenças eleitorais entre o partido “Verde” do Reino Unido, que passou de um para quatro deputados nas recentes eleições, e da Alemanha, onde o partido, parte do Governo liderado por sociais-democratas, colapsou nas intenções de voto. A tese seria a seguinte: embora a urgência do combate às mudanças climáticas assegure uma base eleitoral forte, quando os verdes chegam ao poder, os eleitores demonstram aversão às escolhas difíceis e aos custos da transição energética no “seu quintal”, diminuindo o subsequente apoio. Uma crítica que se repete não só aos partidos ditos “Verdes”, mas à esquerda em geral.

Este tipo de análise procura sempre mostrar quão inconsequentes seriam os eleitores desses partidos. Muito ruidosos nas suas intenções radicais, os mesmos eleitores recuariam para posições conservadoras quando confrontados com os custos individuais das políticas antes defendidas. A discussão do FT pode parecer um ataque gratuito, mas dá conta de uma linha divisória real à esquerda, entre uma atitude ambiental voltada para a realidade individual e local, voltada para incentivos ao consumo consciente e à eficiência ambiental de mercado, e uma agenda de transformação produtiva urgente, guiada por uma forte intervenção, planeamento e voluntarismo públicos. Na verdade, a esquerda parece misturar no seu discurso as duas posições, numa estratégia política confusa e inconsistente. O exemplo do sector energético é paradigmático.

A transição energética é vista como prioridade, guiada pela propriedade pública e por um vago desenvolvimentismo, mas não se observa qualquer processo de planeamento. Pelo contrário, parece que só são privilegiadas as soluções de produção local, descentralizada, que não dão conta das brutais necessidades de produção elétrica no futuro necessárias a uma real redução das emissões. O nuclear é tabu e as renováveis uma panaceia que se quer longe da vista, preferencialmente noutro país. A redução e eficiência do consumo aparecem como a forma de fazer a quadratura do círculo, sempre atingidos de forma genericamente “justa”. A sopa incoerente de propostas que procuram agradar a todos, traduz-se inevitavelmente em estratégias políticas inconsistentes, quando não contraproducentes.

É para responder a estes desafios que Mathew Huber escreveu o livro Climate Change as Class Struggle (Alterações climáticas enquanto luta de classes), num esforço teórico de tratar as mudanças climáticas enquanto luta de poder centrada na produção, locus primário das emissões de gases com efeito estufa. Huber procura recentrar a discussão das mudanças climáticas na, geralmente negligenciada, principal fonte de emissões: a indústria, fonte de 55% dos gases de estufa. Do cimento aos fertilizantes, Huber mostra como nada determina que a produção industrial esteja condenada a conduzir-nos à catástrofe climática. Pelo contrário, existem já alternativas tecnológicas. O caso da produção de fertilizante de nitrato de amónia é paradigmático. Este sector é responsável por 2,5% de todas as emissões de gases com efeito estufa (em torno da mesma quantidade de emissões da aviação). A sua síntese industrial implica a produção de hidrogénio. Embora seja possível produzi-lo através do processo de eletrólise da água, é mais barato com base nos combustíveis fósseis, sobretudo gás natural. Contudo, com o argumento de que a competição neste mercado é global e baseada sobretudo nos preços, as empresas não têm qualquer interesse em desenvolver tecnologia alternativa, continuando na mesma lucrativa trajetória.

Porém, discussões como a forma como as mercadorias são produzidas raramente chegam ao debate público sobre alterações climáticas. Basta ver a diferença em relação ao tema das companhias de aviação (que se aproveitam da discussão para cobrar extras aos clientes). Huber chama a atenção de como, para lá dos interesses da burguesia neste modelo de ação, as classes médias-altas (as classes ditas “profissionais”), desligadas no seu trabalho da produção industrial, promovem um modelo de entendimento da urgência climática assente na redução do consumo e no comportamento individual, vagamente moralista, usando conceitos como a pegada ecológica.

A mudança política é neste quadro de classe uma questão de conhecimento e educação (o consumo consciente), de soluções tecnocráticas como mercados que integram as externalidades da produção (preços certos) ou, nas versões mais radicais, de alternativas descentralizadas e de pequena escala de produção e redução de consumo, na lógica do decrescimento. A ação política passa a oscilar entre a educação para o consumo e a ideia de “justiça” ambiental. As alterações climáticas seriam assim o resultado do comportamento individual, com distribuição de custos desigual, afetando mais as populações nas margens (dos povos originários às vítimas de desastres climáticos no Sul Global), que os Estados desenvolvidos deveriam compensar. É inegável que os resultados das alterações climáticas são desiguais, mas, neste quadro político, a questão ambiental deixa de ser um problema de poder na produção e na sociedade, passando a ser um problema de compensação económica. Os caminhos individuais e coletivos da indulgência estão assim abertos a esta classe.

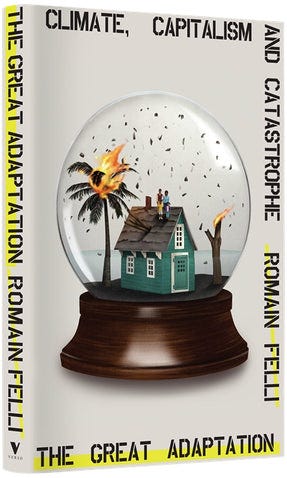

Esta atitude individual e individualista, muito prevalecente no espaço mediático, articula-se com a atitude mais macropolítica do discurso sobre alterações climáticas, alicerçado na ideia de adaptação, face ao fracasso da prevenção e mitigação. O livro de Romain Felli The Great Adaptation (A grande adaptação), fazendo o trocadilho com o livro de Karl Polanyi, é uma história intelectual das respostas das elites desde os anos setenta até hoje.

A responsabilidade e adaptação aos problemas são sempre atribuídas ao no Sul Global. Nos anos setenta, assistimos aos pânicos malthusianos da sobrepopulação, cuja solução estaria na redução da natalidade dos pobres no Sul Global. No neoliberalismo dos anos 1980, surgiram as análises custo-benefício das mudanças climáticas, onde se comparavam os custos económicos de curto prazo da ação política face aos custos de longo prazo, concentrados no Sul Global, do aquecimento global: os famosos modelos DICE (Dynamic Integrated Model of Climate and Economy) do Nobel da Economia, William Nordhaus, que apontam um aquecimento global “ótimo” de 3ºC, quando hoje discutimos a insuficiência da meta dos 1,5ºC.

Hoje, face ao fracasso em parar, quanto mais diminuir, as emissões, privilegia-se a “flexibilidade e resiliência” que só os mercados podem fornecer. Vinga a adaptação financeirizada de hoje, onde se priorizam os seguros, o microcrédito ou a literacia financeira, ou seja, abrir mercados eficientes para ajudar quem mais sofre com os impactos. Este discurso chega ao paroxismo num recente artigo da The Economist, onde se defende que as alterações climáticas trazem vantagens como a urbanização de milhões de pessoas, facilitando o acesso à saúde e educação, ou a migração forçada para países mais ricos, como os Emirados Árabes Unidos, onde as vítimas climáticas teriam melhores salários.

Voltando à análise de classe de Matthew Huber, o autor defende a ideia de que só a classe trabalhadora pode ser o sujeito da transformação política necessário a um eficaz combate às alterações climáticas. Primeiro, devido à força dos seus números. São a maioria da população. Segundo, porque está no centro daquilo que precisa de ser transformado, a produção. Assim, para uma estratégia política bem-sucedida, os seus interesses materiais têm que convergir com a agenda climática. Ora, não será através da posição moralista de criticar as emissões da “picanha e cerveja” ou taxar o combustível e o transporte individual que uma maioria se formará, como a recente experiência dos “coletes amarelos” em França tão bem mostrou.

O modelo proposto é o do “New Deal Verde”. Um ambicioso programa de desmercadorização da provisão de serviços públicos da água à energia, passando pelo transporte coletivo, que assegure emprego e rendimento aos trabalhadores através da socialização do investimento e da propriedade dos meios de produção. O exemplo da produção da energia elétrica, com mobilização pública de investimento centralizado, planeado, que permita, por um lado, a criação de trabalho de qualidade, sindicalizado e bem-remunerado e, por outro, a garantia do acesso à energia como direito social, mostra um caminho já trilhado antes e que pode ser replicado em muitos outros sectores. O combate às mudanças climáticas é o combate ao capital e essa é também a luta dos trabalhadores pela sua emancipação.

Se a construção política de um programa de combate às alterações climáticas no interesse do trabalho contra o capital é uma bandeira vislumbrável no nevoeiro que percorre a esquerda , a questão da estratégia e da tática política a seguir ficou infelizmente por explorar no livro de Huber. Um programa político coerente e transformador é condição necessária, mas não suficiente para a ação política, mobilização social e construção de sujeitos políticos. Andreas Malm nos seus pequenos grandes livros How to Blow a Pipeline (Como rebentar com um oleoduto) e Corona, Climate and Chronic Emergency (Corona, clima e a emergência Crónica), partindo da distinção entre emissões de necessidade e de luxo, dá boas pistas de como recuperar formas de ação direta, violenta e seletiva, contra o capital fóssil e o consumo de luxo (com o divertido esvaziamento dos pneus de SUV) que evite os inacreditáveis equívocos de organizações como a Extinction Rebellion ou a Climáximo, nos seus cortes do metro em Londres ou de estradas em Lisboa. No entanto, o programa máximo de uma “ecologia leninista”, inspirado pela situação de exceção aquando da pandemia, é, tal como em Huber, pouco articulado com a política de massas.

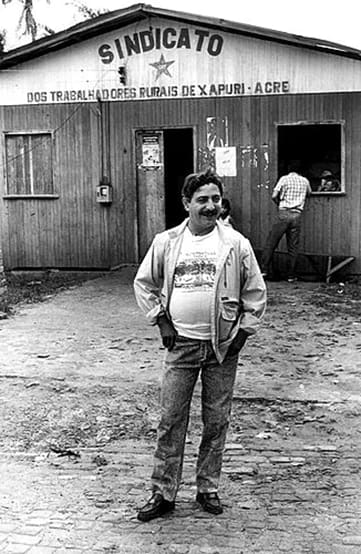

A ação política e partidária à esquerda de combate às alterações climáticas não está condenada às contradições das classes médias-altas internacionais ou ao desespero político. Existem hoje excelentes exemplos de ação política ecológica bem-sucedida centrada na produção e nas suas relações subjacentes, nomeadamente num dos temas que estão na ordem do dia: a questão alimentar. Num momento em que o modelo do agronegócio mostra os seus limites autofágicos, quando as alterações climáticas levam à escassez e aumento dos preços globais, um histórico movimento social brasileiro, de luta pela reforma agrária, mostra o caminho político à esquerda, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Este é um movimento centrado na classe trabalhadora, que não abdica, nem da urgência e radicalidade do seu programa, nem do recurso sem tabus a instrumentos de luta social, nomeadamente a ocupação. Este conteúdo de classe, que colocando a questão da propriedade dos meios de produção no centro da ação política, permite um modelo de alternativa política coerente. O MST, com as suas ocupações e cooperativas, demonstra como a produção agrícola pode ser outra, sem desmatamento, nem monocultura, seguindo os princípios da agroecologia no interesse dos camponeses em preservar o seu sustento e sem o ludismo das hortas urbanas ou da produção pura orgânica.

É certo que em política não há receitas. Ela é sempre contextual, contingente a trajetórias de desenvolvimento e de construção política nacional, mas o carácter internacional das mudanças climáticas não deve impedir a ação nacional. Esperar um messiânico sujeito político internacional não pode ser a solução. Aprender com as experiências, sucessos e erros de movimentos como o MST será incontornável a uma esquerda ecológica coerente e consistente. Sobretudo no Norte Global, onde do alto da sua arrogância, as experiências do Sul são demasiadas vezes vistas com simpatia, mas como mera curiosidade. Como o famoso militante seringueiro (novamente a produção) Chico Mendes afirmou: “Ecologia sem luta de classes é jardinagem”.